2025年1月から仮想通貨を始めた私が、ビットコインの仕組みについて40時間学び、仕組みや将来性を知った上で仮想通貨投資をするための知識を余すことなくお伝えしていきます。

現在普及している電子マネーと仮想通貨の仕組みの違いを比較して分かりやすく記載しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

なぜこんなに仮想通貨が注目されているのか

どのくらい仮想通貨が今注目されているのかご存知でしょうか?

仮想通貨が注目されている背景には、革新的なブロックチェーンという技術が関係しています。

以下は2025年2月時点の時価総額を表した表になります。仮想通貨は約3.2兆ドルとなっており、トヨタ11個分の規模があるということになります。

| 企業 | 時価総額 |

|---|---|

| Apple | 3.5兆ドル |

| 仮想通貨 | 3.2兆ドル |

| マイクロソフト | 3.1兆ドル |

| Amazon | 2.5兆ドル |

| テスラ | 1.2兆ドル |

| トヨタ | 3000億ドル |

ブロックチェーン技術の誕生について

2008年10月にサトシ・ナカモトと名乗る招待不明の人が「こんな暗号化技術を使えば誰にも改ざんされないビットコインという新しいデジタル通貨が作れるのでは?」とインターネット上に論文を出しました。その技術がブロックチェーンという技術です。2009年にその論文を基にビットコインというデジタル通貨が誕生しました。その後、ビットコインを参考にイーサリアムやリップルなどの他のデジタル通貨が誕生しそれらをアルトコインと呼びます。

このブロックチェーンを使った、ビットコインやその他アルトコインのデジタル通貨を仮想通貨と呼んでいます。

信用が必要な電子マネー

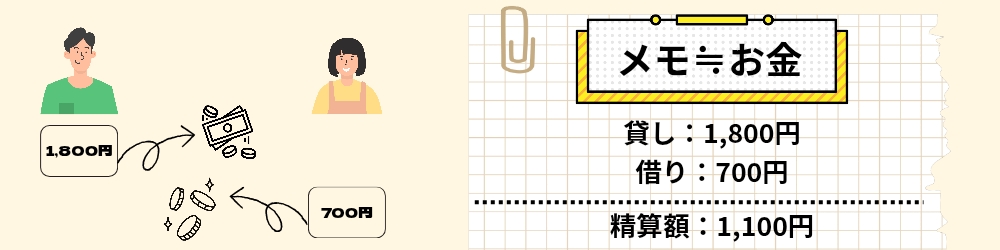

上の図のようにお金の貸し借りが行われる場合、お金の貸し借りをメモに書いておきます。メモに記載された金額を基に後日精算されるためメモはお金と同じ価値を持っていると言えます。つまりメモをなくしてしまうといくら貸して、いくら借りたかがわからくなり精算ができなくなりますよね。また、メモの金額が間違っていると相手に言われた場合に証明することができません。そのためメモに書いた金額を100%信用してもらっている必要があります。

昨今普及しているPayPayなどの電子マネーはこのメモをデジタルで管理していることと同じ仕組みです。PayPayを使っているユーザーがPayPayに記録されている金額を信用しているため、PayPayの画面上に記載されている金額がお金と同じ価値を持っています。

しかし、万が一以下の図のようにPayPayがトラブルに巻き込まれたり、経営が傾き倒産した場合は記録されていた数字がお金の価値を持たなくなるのです。実際にお店のポイントカードはお店の都合で使えなくなってしまうものです。

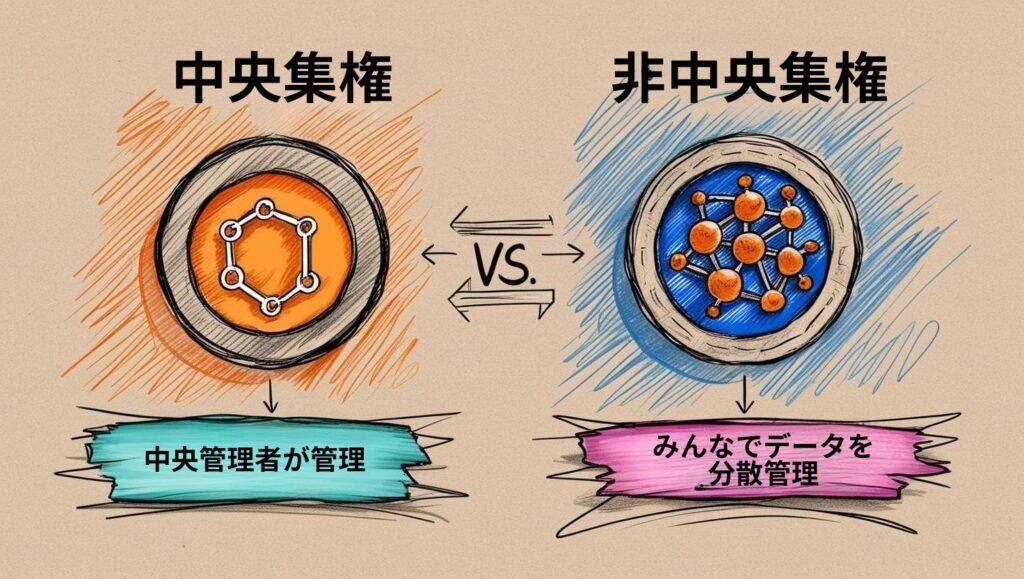

つまり電子マネーは管理会社に権力が集中しており、その会社を100%信用することで成り立っています。

ビットコインが信用のいらない理由

電子マネーは企業によって管理されていますが、ビットコインはユーザーみんなでデータを管理しているため、中央管理者なしで分散管理ができていることが革命的です。なぜなら、管理している企業に依存することがなく、理論上永久的に価値が消滅しないからです。

例えば、AさんからBさんへ送金をすると、ユーザーみんなで送金した内容をメモしているようなものです。しかし、誰かがメモの内容を改ざんしたりなりすましをしていたら怖いですよね。それをできないようにしている仕組みが暗号化技術です。

ブロックチェーンの仕組みを知るための5つの概念

ビットコインは暗号化技術によって、なりすましやデータの改ざんを不可能にしています。その暗号化技術の仕組みを5つに分けて解説していきます。

1.電子署名について

送金を行う際にメッセージを偽造できないように電子署名をつけることにしました。それでなりすましを防止しています。また、電子署名とは数字の配列によって生成されています。

2.秘密鍵と公開鍵について

電子署名をコピーされることを防ぐために、毎回違う電子署名が生成される様になっています。その毎回違う電子署名を生成するのに必要なものが秘密鍵と公開鍵です。秘密鍵は自分しか知らないので、レシピみたいなもので、公開鍵はそのレシピで作った場合のニオイのようなヒントになるものです。

秘密鍵の作成方法は「電子署名=メッセージ+秘密鍵」です。

そしてその電子署名が本当に正しいか判断するには「メッセージ+公開鍵+電子署名=正しいか判断」のようになっています。

また取引メッセージには番号がつけられる仕組みなので、なりすまして取引メッセージを送ろうとしても番号が異なるようになっています。

3.計算量を信用の基盤にする

なりすましや改ざんができなくなっていても、全ての取引が100%確実に正しい順番で保管されていて、全ビットコインユーザーと正確に共有されていなければ通貨として機能しません。

では、取引記録をユーザーで分散管理している場合、誰を信用すればいいのでしょうか?ビットコインは計算量を信用の基盤にしており、1番たくさんの計算をした人が信用されるという仕組みになっています。

4.ハッシュ関数について

ハッシュ関数の特徴は2つあり、「決まった入力をすると、決まった出力になる」と「出力値から入力値を完全に当てることは不可能」です。また、ビットコインでは1つ前のブロックのハッシュ値を次のブロックのハッシュ値の頭にくっつけるという計算のルールがあります。

そのため、1回でもデータを改ざんしようとすると、膨大な量の計算を、世界中の誰よりも早く、長くする必要があるのです。

5.取引を承認するマイニングについて

取引を承認することを誰もしなくなってしまうと成立しなくなりますが、この問題も仕組みによって解決されています。その仕組みとは、承認を行ったユーザーに対して「ビットコインの報酬」と「送金手数料」が支払われます。その報酬のことをマイニング報酬と呼び、マイニング報酬を受け取るために承認作業を行う人をマイナーと呼んでいます。

マイニング報酬は4年に1度半減する仕組みとなっており、それを半減期と呼んでいます。

まとめ

ビットコインは電子署名によって偽造を防止し、ブロックチェーンによって正しく安全にデータを保管しています。

以下の3つがビットコインの大きな特徴です。

- 不正や改ざんができない

- コピーができない

- 特定の管理者がいらない

ビットコインの世界には義務や禁止事項がなく、みんなが自分の利益のために行動して仕組みが回っています。マイナーが承認を行っているため、サーバーダウンが起きないということも大きなメリットです。この仕組みだけで全て成り立っていることをDAO(Decentralized Autonomous Organization)と呼び、日本語では分散型自立組織といいます。

実際に2009年に誕生したビットコインは今まで1度もデータの改ざんが行われていません。

実社会の通貨は紙幣の偽造を取り締まる法律や強盗や詐欺があった際に捕まえる警察、たくさんの人が働いて頑張ってシステムを維持させています。

その点ビットコインは仕組みだけでシステムを維持していることから、成長規模が凄まじく注目されていると言えるでしょう。また、このブロックチェーンを使ったゲームやサービスも開発されており、私たちの身近なものになる日が来るかと思います。

これらのビットコインの仕組み、ブロックチェーンを知った上で投資を行っていくことが仮想通貨の投資において重要であると思っています。